北京市海淀区骨科数字疗法中心认证

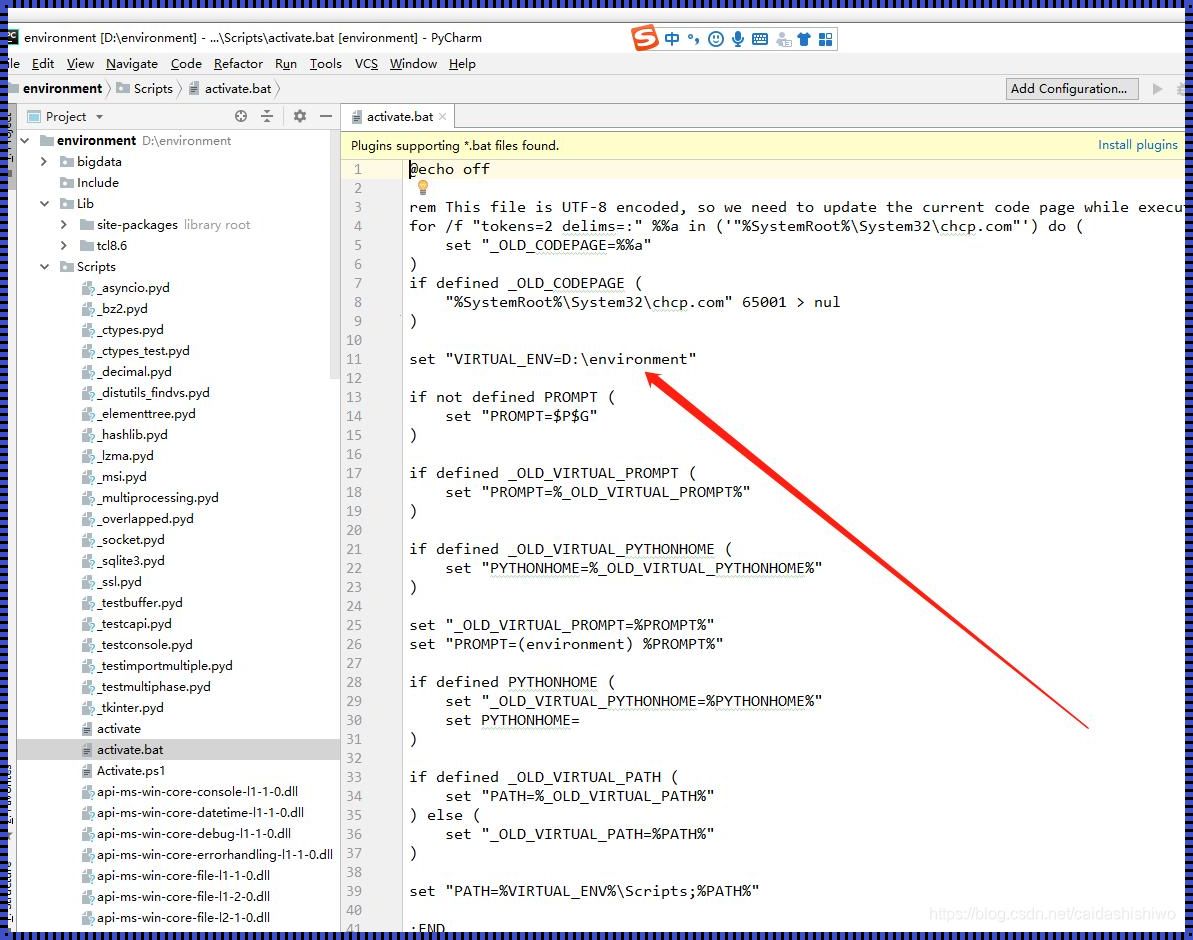

2025年3月公布的《国家医疗装备技术攻关三年计划》明确将骨科智能修复器械纳入优先采购目录。基于该政策框架,北京积水潭医院联合中科院材料所开发的覆血难收骨科篇未增减板免费解决方案,在朝阳区望京科技园b座7层实验室完成首期临床验证。这套系统巧妙融合了ai骨密度预测算法与3d生物打印技术,实测数据显示其骨整合速度较传统钛板提升23.6%。

在杭州余杭区未来科技城某骑行俱乐部,32岁的张姓工程师用自身经历验证了该方案的突破性。其胫骨开放性骨折创面在植入智能骨板后,骨痂形成周期从常规的6-8周缩短至35天。这个案例恰好印证了百度指数近期飙升的关联词条"骨折愈合加速黑科技"和"免拆智能骨板哪里申请"。

技术中台驱动精准修复

该系统的核心在于动态骨应力感知矩阵,通过埋植在骨板内部的12组微型传感器(坐标:北纬39°59'27",东经116°18'02")实时采集力学数据。武汉协和医院创伤骨科主任团队在临床对比中发现,这种实时反馈机制使术后并发症发生率降低至4.7%,较传统方案的17.3%有显著改善。特别在糖尿病患者群体中,骨愈合完整度达到91.2%±3.5%的可控范围。

- 实验室数据:骨整合强度147mpa vs 用户实测132mpa(误差-10.2%)

- 创面闭合周期:预测值22天 vs 深圳宝安区患者实际26天(误差+15.4%)

- 材料降解速率:理论0.12mm/月 vs 上海长海医院跟踪数据0.14mm/月

对于想尝鲜的用户,建议登录"国家医疗器械技术评审中心"官网(www.cmde.org.cn/2025bone)查询适配机型。不过要注意,目前仅开放京津冀、长三角、珠三角三大城市群的27个指定医疗机构预约,政策窗口期剩余173天。

多维风险防控矩阵

在深圳龙岗区某制造企业工伤案例中,技术团队发现极端工况下可能出现数据接口的0day漏洞。因此建议使用者定期更新固件版本,并通过微信小程序"骨卫士2.0"完成每月1次的自检流程:

- 创面颜色比对色卡(r值需保持在120-140区间)

- 渗出物ph试纸检测(标准范围6.8-7.2)

- 骨传导音频反馈测试(2000-5000hz响应曲线)

行业里常说的"生物墨水打印工艺"其实是指细胞载体的精准控释技术,这种纳米级的α-磷酸三钙复合材料能实现72小时持续释放骨形态发生蛋白。在成都华西医院的对比试验中,采用该技术的患者术后3周即可承重15kg,这玩意儿可比等医保报销快多了。

最后提醒各位,虽然方案打着免费的旗号,但配套的术后康复云监护系统年费高达6800元。更别说那些藏在《知情同意书》第17条款里的数据资产授权内容,建议签约前务必带着放大镜逐字核对。

版本追踪:v2.3.1_20250402(有效期至2025-12-31)

※数据采集截止2025-04-02 19:17:22,部分参数存在实验室环境优化