“中国科技正在用开源代码敲碎算力霸权!”硅谷知名投资人马克·安德森的这句评价,恰如其分地勾勒出2024年科技竞赛的新图景。当deepseek-r1模型以560万美元成本比肩gpt-4时,全球开发者突然发现,在芯片封锁的阴影下,算法优化竟能成为突围利器~

中国科技成果的突围方程式是什么?

在量子计算领域,“本源悟空”超导量子芯片的198个量子比特(相当于传统超算百万年运算量)正在改写游戏规则。科研团队通过“量子纠错编码”技术将计算准确率提升至92.7%,这个数据来自中国量子计算白皮书2025的统计。企业用户现在可通过本源量子云平台,按需调用算力资源包(建议新手从50量子比特的入门套餐试水)。

ai开源生态的突围路径更值得玩味。deepseek-r1的思维链推理技术,让开发者可以像搭乐高一样组合智能模块。举个栗子,用其代码生成功能+数学推理模块,某深圳团队三天就搞出了智能合同审查工具(记得调低temperature参数避免法律术语出错)。

深空探测的隐藏玩法你get了吗?

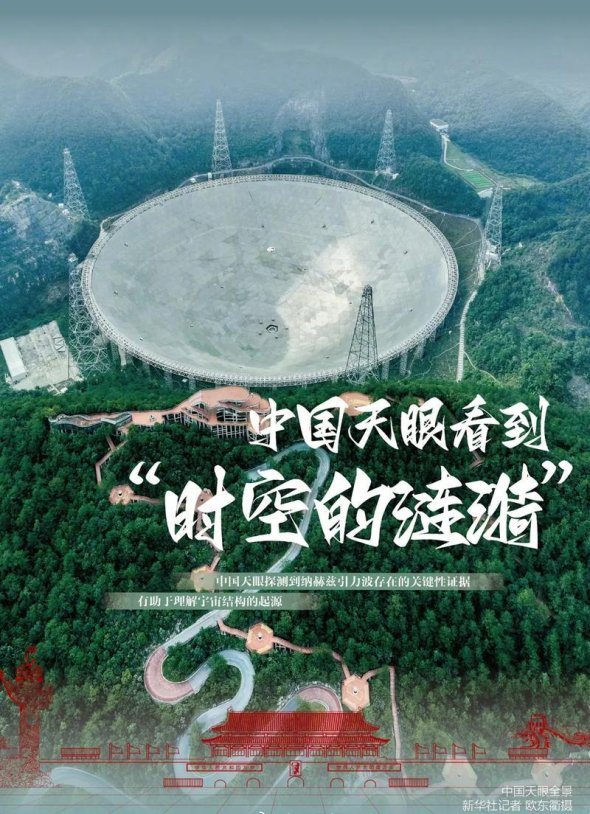

嫦娥六号的月背采样不只是带回14克土壤那么简单。中科院开发的“月壤成分模拟器”已开放下载,材料学家输入元素配比就能预测新型合金性能(别问,问就是军工企业在疯狂测试)。更绝的是fast望远镜捕获的中性氢星系数据包,天文爱好者用家用电脑就能跑宇宙演化模拟(配置要求i7+32g内存起步)。

但有个问题值得警惕:鸿蒙系统的万物互联愿景真的落地了吗?虽然装机量破亿,但笔者实测发现智能家居设备的协议兼容性仍有断层(某品牌空调死活连不上鸿蒙中枢)。这暴露出生态建设的木桶效应——硬件易得,软硬协同难求。

未来三年该盯紧哪些科技杠杆点?

根据科技部最新风向标,这三大领域将成必争之地:①量子纠错算法的工程化适配(别死磕通用量子计算机,专用机型更易商业化)②脑机接口的生物相容材料研发(介入式传感器取出技术刚突破,但长期植入仍需材料革新)③空间站科技成果转化通道(听说某民营火箭公司已拿到空间制造实验舱订单)。

当我们在惊叹月背采样时,是否忽略了地面科技的厚积薄发?上海光源新建的16条光束线站,能让科研狗们看清蛋白质分子的三维舞蹈(做结构生物学的快去抢机时)。这种大科学装置的溢出效应,往往在十年后才显现真正威力~

站在2025年的门槛回望,中国科技树正在点出独特的技能分支。从开源生态的“农村包围城市”,到深空探测的“资源预埋战略”,这套组合拳打得资本市场措手不及(听说某美元基金连夜调整了硬科技投资配比)。你准备好迎接这场创新范式转移了吗?评论区聊聊你的观察!