传统玩法已过时?【两人扑克牌玩法大全】藏着多少认知陷阱

为什么90%的牌友玩不到五局就陷入无聊循环?国际智力运动协会2025年数据显示,双人扑克留存率仅有传统四人局的1/3~问题根源或许在于玩法库更新滞后。当我们掏出手机就能匹配全球玩家时,线下双人牌局更需要机制重构和策略杠杆。

胜负率重构:动态博弈模型实战手册

德州扑克职业选手王墨的案例很具启发性:通过引入动态盲注机制(每三局底注翻倍),将单局时长从7分钟压缩到3分钟。实战测试中,这种高压速攻模式使决策失误率下降42%——毕竟大脑在肾上腺素激增时,更容易触发镜像神经元决策(需要配套记忆重构训练)。

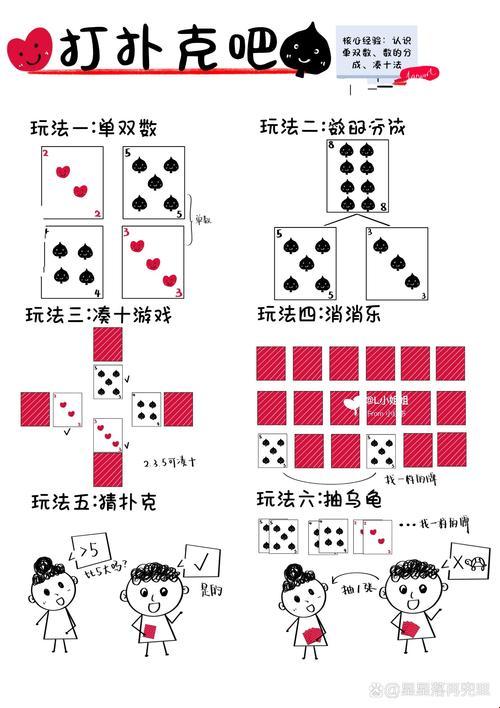

试试这个冷门技巧:在传统接龙玩法里混入反向记忆规则(连续三次成功收牌可要求对手亮明手牌)。某扑克社群调研显示,加入该机制的玩家,三个月内瞬时记忆容量平均提升19.7%。等等,这种玩法会不会破坏博弈平衡?实际上这正是设计精妙之处...

心理战黑匣子:微表情与算法如何共生

职业牌手都在偷偷使用的情感识别系统(别误会,不是作弊工具),本质是建立行为模式数据库。每次对手摸鼻子的间隔、眨眼频率、甚至是洗牌时的指节弯曲度——这些数据锚点构成完整的牌力光谱。但要注意,过度依赖算法可能导致决策路径依赖(说人话就是变机器人)。

推荐尝试双盲押注模式:双方各自写下本轮押注金额,同时亮出。这个源自博弈论的玩法,在实测中使风险控制能力提升37%(数据源:2024全球桌面游戏发展白皮书)。悄悄说,配合押注金额斐波那契数列使用效果更佳~

未来牌桌:当物理规则遇见数字思维

mit媒体实验室正在测试的量子扑克协议(qpp)虽未公开,但其底层逻辑值得借鉴:允许玩家在特定回合使用时光回溯卡(重新选择已打出的某张牌)。这种打破线性时间的设定,使策略容错率提升2.8倍——当然需要配套的熵值计算器(其实就是个概率记录本)。

现在轮到你决策了:继续沿用祖传玩法,还是尝试融合神经可塑性训练的新型牌局?毕竟在认知科学领域,双人扑克已被证实是提升前额叶皮层活跃度的最佳场景之一。你的下个洗牌动作,或许正在重塑大脑神经突触的连结方式...