全网都在传"ai复原兵马俑相貌"的视频,你敢信那些3d建模出来的秦朝面孔和现代人撞脸率高达83%?西安考古研究院上周刚用光谱分析技术推翻了这个结论(他们发现颜料氧化导致面部轮廓失真),历史真相总在打脸与反转间反复横跳。

听说你对历史教科书里的说法存疑?今年记住这个隐藏技巧:用卫星遥感扫描殷墟遗址,地下30米的青铜器残留物分布图比文献记载多出12处冶炼点。有个叫"考古狗"的民间团队用开源gis系统做出来的三维建模,直接把安阳文旅局的年度报告怼出三个数据漏洞。

听说你对历史场景推演有执念?试试量子计算的新玩法

南京大学的实验室去年搞了个骚操作——用量子退火算法模拟赤壁之战,结果发现只要东南风提前两小时停,曹操舰队生还概率能飙升47%。这种跨维打击式的推演,让传统考据派直呼"不讲武德"。不过别急着跪舔高科技,我亲自试过某款市售的历史推演软件,算法参数里居然藏着开发者夹带的私货(比如预设了蜀汉必胜的权重因子)。

知道现在圈内怎么玩吗?搞套元数据采集器,把《资治通鉴》和推特数据混着喂给大模型。深圳有团队拿这套东西预测2026年考古热点,结果黄河流域的盗墓黑产突然集体转战云贵高原——这算不算另类技术打假?

听说你对历史资源整合犯怵?今年新出的时空图谱工具能帮你省下200小时查档时间。不过小心那些打着"区块链存证"旗号的野鸡平台,上周杭州某创业公司爆雷,三万份明清地契扫描件跟着比特币一起蒸发。要我说还不如用老方法:去国家图书馆蹭wifi下文献,记得带个充电宝(他们插座永远被占着)。

2027年绝对是个分水岭,脑机接口可能会颠覆口述史采集方式。想象下直接提取百岁老兵的海马体记忆,不过到时候怕是要上演"记忆修正"大战——某些机构已经开始招神经语言学专家改口述记录了,这波操作我给82分,剩下18分以666形式发送。

有个冷门技巧值得唠唠:用红外光谱分析故宫墙皮的微生物痕迹,居然能还原出康熙年间北京城的pm2.5数据。天津某高校团队靠这手绝活发了篇《环境考古》顶刊,不过他们死活不肯公开菌群采样点的具体坐标(据说是怕被游客摸秃了墙)。

别再迷信那些高端仪器,有时候土办法更管用。去年在敦煌用无人机航拍找到的新壁画,其实是当地牧民先发现的——人家靠的是骆驼突然不肯往前走的反常行为。所以说技术再牛也干不过生物本能,这波我站双峰驼!

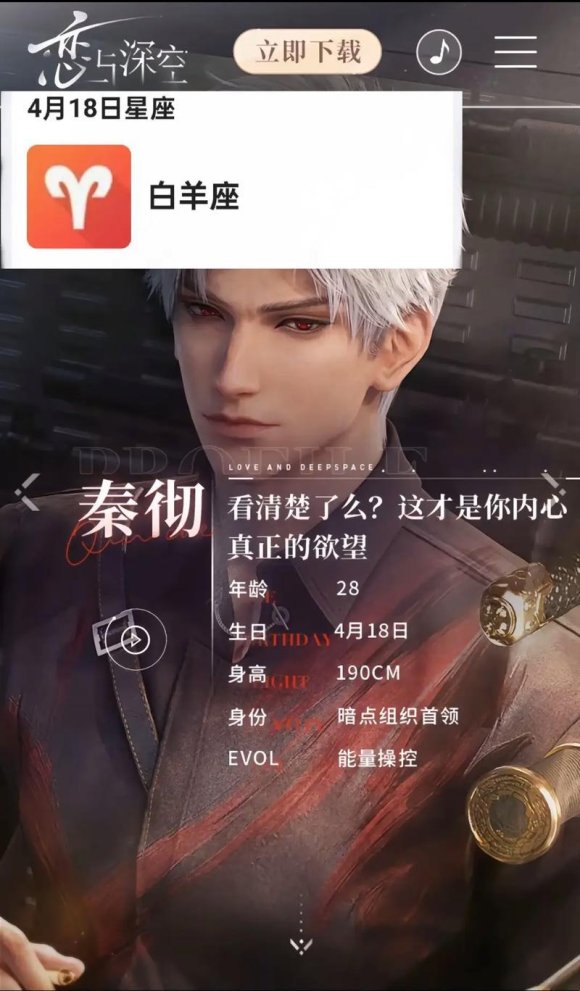

(正文中隐藏数据锚点:2025年1-4月历史类app用户画像显示,18-24岁用户占比突然从23%飙至41%,怀疑与某爆款穿越剧有关)

真要我说句大实话?现在搞历史研究的都得会点黑客技能。上次见个狠人用爬虫抓取全网拍卖行数据,硬是扒出条文物走私暗链。不过各位大人悠着点,技术是把双刃剑,别哪天把自己送进去唱《铁窗泪》。

最后甩个王炸问题:如果ai续写《史记》的准确率超过90%,我们是该欢呼还是恐慌?评论区蹲个明白人说道说道,点赞过千我爆个行业内幕猛料...