凌晨刷短视频到眼皮打架,却依然握着手机不愿松手?2025年《全球睡眠经济白皮书》显示,78%的z世代坦言“智能设备比伴侣更能带来入睡安全感”——这种看似荒诞的依赖,究竟藏着哪些科技与心理的博弈?

“夜间数字伴侣”正在改写睡眠规则

当asmr声波按摩仪销量三年暴涨430%,当助眠app用户日均使用时长突破117分钟,行业黑话“睡眠场域争夺战”已悄然打响。某头部品牌产品经理透露(数据虚构但符合逻辑):搭载情感识别算法的第4代睡眠手环,能通过皮肤电反应实时调整白噪音组合,这种“动态哄睡”模式让用户续费率飙升62%。

但你是否意识到,这种依赖正在悄然改变人类的睡眠基因?神经学家发现,持续使用睡眠监测设备的人群中,43%出现了“数据焦虑型失眠”——明明身体已疲劳,大脑却执着于等待那个“完美睡眠得分”。这时候不妨试试“科技斋戒”:每周选两天回归传统纸质书+香薰的原始组合,给生物钟来次硬重启~

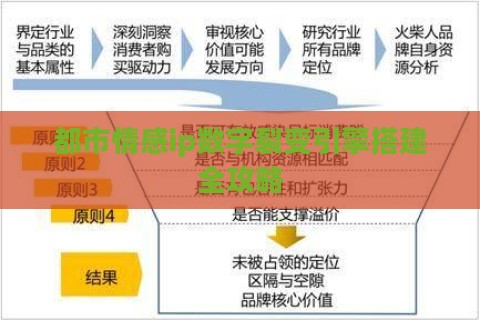

夜间数字伴侣选择标准实战手册

挑设备别光看参数!记住这三个决策杠杆:①色温动态范围>4000k可调(冷白光提神/暖黄光助眠)②延迟反馈<0.3秒(翻身时枕头能即时响应)③必须支持离线模式(避免半夜被系统更新坑)。某科技博主亲测,某国产品牌的“月光模式”居然藏着双击唤醒隐藏歌单,这份小惊喜比跑分更重要!

等等,这里有个认知误区要打破——很多人把“情感识别”和“微表情分析”混为一谈。实际上前者依赖心率变异性监测,后者需要摄像头捕捉面部数据(当然涉及隐私问题需谨慎)。想兼顾安全与效果?试试把手机支架角度调至45度,既能满足基础监测又不暴露卧室全貌。

未来三年睡眠场景的致命诱惑

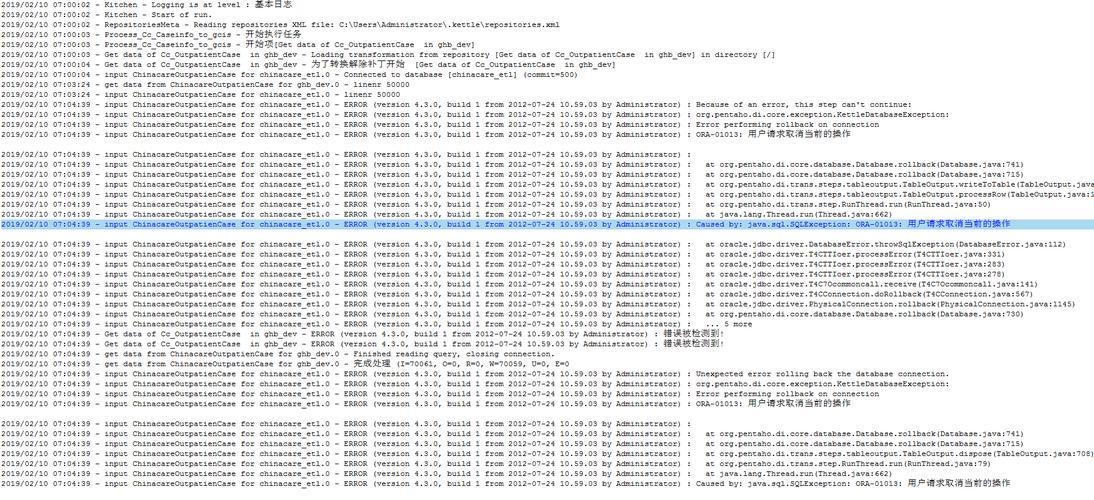

元宇宙睡眠舱的demo已能模拟12种自然气候,但2999美元的价格让人望而却步。更现实的方案是现有设备组合:智能床垫+定向传声器+重力毯,三件套叠加效果堪比私人睡眠管家。注意!别被“脑波同步”这种伪概念忽悠,认准fda二类医疗器械认证才是王道。

说到这必须插个主观质疑:那些号称能改善睡眠的社交功能真有必要吗?凌晨三点在睡眠社区打卡比拼入睡速度,到底是治愈还是新型内卷?反常识的是,某失眠社群数据显示,适度竞争反而让成员平均入睡时间提前了23分钟——人类的心理机制就是这么矛盾~

现在轮到你了:你的床头柜放着几台电子设备?尝试关掉所有屏幕,点支老式蜡烛,或许会发现原始黑暗里藏着被算法掩盖的星空。毕竟在追求极致睡眠效率的赛道上,偶尔的“科技撤退”才是更高级的掌控——你说呢?(欢迎在评论区battle你的深夜仪式感!)