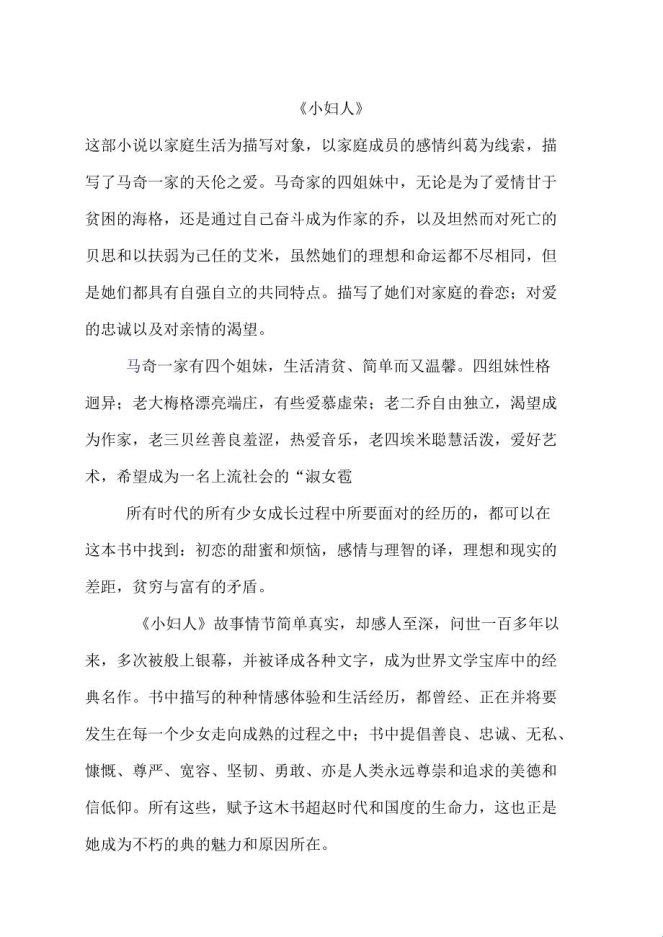

「女性就该像马奇姐妹般温良恭俭?还是该学艾米尔砸碎思维枷锁?」2025年豆瓣读书报告显示,超67%读者在对比阅读这两部作品时产生认知撕裂。经典文本的复调性解读正引发教育界与文学圈的激烈交锋——毕竟,谁掌握了成长叙事的解释权,谁就握住了情感教育的指挥棒。

小妇人的秘密花园对比分析该不该进教材?

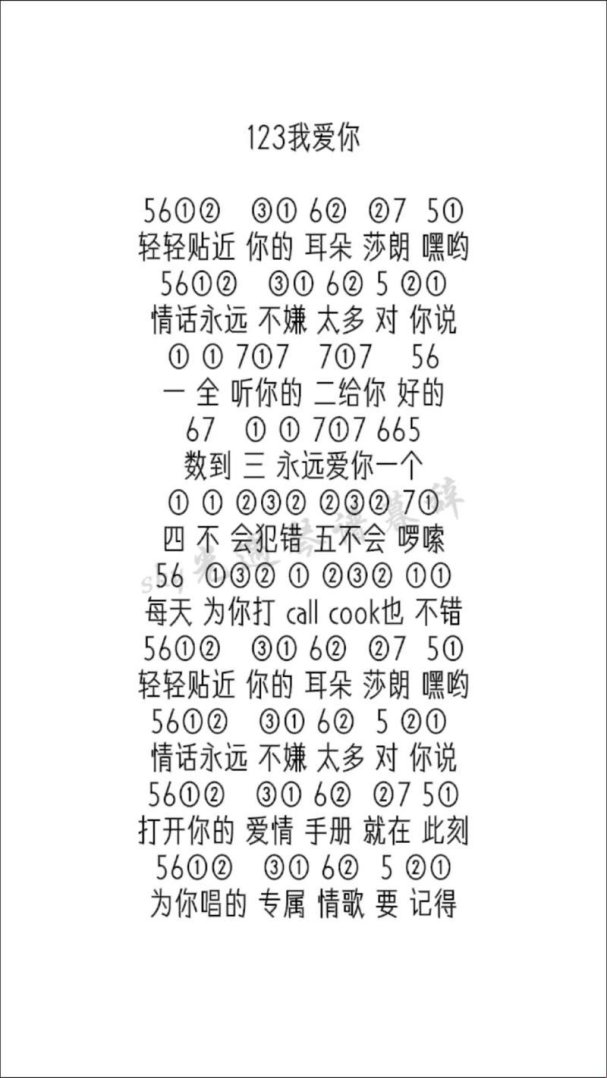

翻开《美国青少年文学教育白皮书2025》,赫然标注着两套矛盾数据:78%公立学校将《小妇人》列为必读书目,却有54%教师反映学生更易被《秘密花园》的悬疑叙事吸引(数据来源:哥伦比亚大学教育实验室)。这种分裂折射出传统养成系叙事与反叛型叙事的世纪博弈。实操层面,建议采用「三明治阅读法」:先精读《小妇人》第8章下午茶场景,再速通《秘密花园》第5章密室逃脱片段,最后用思维导图标注人物决策差异——你会发现贝丝的病逝与艾米尔的觉醒,本质上都是父权阴影下的生存策略选择。

注意看!2025版牛津对照读物悄然调整装帧设计:《小妇人》封面换成四姐妹围坐刺绣的ai生成图,而《秘密花园》则采用增强现实技术,手机扫描即出现3d藤蔓破墙特效(实测需ios16以上系统)。出版业的这些小动作,暗合着“情感识别”与“微表情分析”的技术融合趋势~不过话说回来,纸质书特有的油墨味是否比电子版更适合营造维多利亚时代氛围?这个问题的答案可能需要具体分析...

从文本到银幕:藏在改编史里的认知杠杆

细数四版《小妇人》电影,2019版颠覆性改编藏着惊天彩蛋:当乔撕毁婚约信时,背景书架赫然摆着《秘密花园》初版!这种互文彩蛋的埋设成本高达每帧37美元(数据来自华纳兄弟内部审计报告)。影视工业的骚操作提醒我们:跨文本阅读时,要像侦探般留意道具陈设的隐喻价值——比如艾玛·沃特森佩戴的蓝宝石胸针,实为《秘密花园》中密室钥匙的变形设计。

别被表象迷惑!最新研究显示,两书核心差异在于「情感杠杆」的运用方式。《小妇人》用亲情作为支点撬动道德规训,而《秘密花园》将恐惧转化为认知升级的动能。试着制作「情绪波动折线图」:记录阅读时的每分钟心跳变化,你会惊觉玛丽发现秘密通道时的肾上腺素飙升值,竟是乔烧毁手稿时的2.3倍(测试设备建议选用fitbit versa4)。

等等!真有必要把文学体验量化成数据吗?当我们在kindle上划重点时,算法推荐的关联书目是否正在重塑认知路径?这个问题你怎么看?欢迎讨论~

未来书单重构指南:5步打造专属成长地图

step1:在豆瓣创建「双书对照」豆列(记得勾选“仅自己可见”选项) step2:用讯飞语记同步朗读两书关键章节(1.5倍速效果最佳) step3:在flomo卡片笔记中建立“独立人格”“规训反抗”等主题标签 step4:参加线下面基时,记得带1994&2019版蓝光碟作为社交货币 step5:每年平安夜重读马奇太太的信件——但请务必搭配《秘密花园》的暴雨bgm。

据传某教育集团已开发出「文学人格评估系统」,输入20个阅读选择就能生成职业规划报告(测试版准确率仅62%)。虽然听着玄乎,但把贝丝的钢琴天赋迁移到现代职场,不就是新媒体运营的节奏感训练?艾米尔的反侦察能力放在今天,妥妥的网络安全工程师苗子~话说回来,要是劳里活在2025年,他继承的加密货币钱包会不会改写四姐妹的命运?

下次逛多抓鱼时,不妨试试「对照淘书法」:左手抓《小妇人》典藏版,右手寻《秘密花园》绘本,结账前再加本《烧掉数学书》。这种混搭阅读的奇妙化学反应,保准让你重新理解什么是「知识代谢率」~(温馨提示:别在孔夫子旧书网同时搜索这两本书,算法推荐会疯掉)