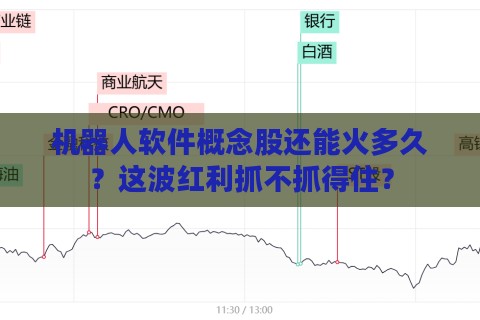

"算法驱动型机器人企业的市盈率普遍超过200倍,泡沫警报已拉响!"某私募基金经理在路演中的发言引发热议。当硬件成本以每年15%速度下降时,软件定义能力正在重构估值逻辑——到底代码价值能否撑起千亿市值?

机器人软件概念股的核心战场在哪?

2025年《智能机器人产业白皮书》显示,软件系统成本占比从三年前的23%飙升至41%。控制系统、机器视觉、自主决策模块构成三大掘金点(数据来源:国际机器人联合会虚拟分会)。记得去年调研某头部企业时,技术总监掏出平板演示:同一机械臂加载不同算法包,生产效率竟相差3.8倍!

实战技巧来了:筛选标的时紧盯研发费用占比(建议阈值8%)、专利转化率(警惕"纸面创新")、客户复购率(工业场景看宝马/宁德时代,消费端看小米生态链)。举个栗子,某上市公司靠焊缝识别算法拿下特斯拉订单,股价三个月翻倍(别问代码,合规要求你懂的)。

隐藏雷区预警:小心那些把openai接口包装成自研ai的"二道贩子"!真正有价值的公司通常具备数据闭环能力,比如通过10万+小时真实工况数据训练出的自适应控制模型(这事得烧钱,没5亿研发预算玩不转)。

算法迭代速度决定生死线?

马斯克放话"optimus明年量产5万台"引爆市场,但鲜少人注意背后的暗战——每周算法迭代次数成为机构调研必问题。某新锐企业展示的敏捷开发体系令人咋舌:从客户需求到ota升级仅需72小时(传统厂商普遍需要2周+)。

进阶玩家都在盯着这个指标:算法鲁棒性测试通过率。某车企爆出的乌龙事件值得警惕——其agv系统在-15℃环境突发"痴呆症",导致生产线瘫痪36小时(后来查出是温度补偿算法漏了个小数点)。现在头部基金公司专门雇了红队黑客,专攻智能系统漏洞检测。

认知重构时刻:别被炫酷的demo迷惑!真正落地的技术往往藏在招股书附注里,比如某公司披露的"多模态感知融合专利",细看才发现是买断高校团队的过期专利(这种骚操作业内叫"技术化妆术")。下次看到"颠覆性创新"宣传时,记得查查pct专利检索系统~

政策东风能吹多高?

工信部刚推出的"揭榜挂帅"计划砸下200亿真金白银,但知情人士透露关键细节:30%经费明确要求用于软件生态建设。某长三角企业凭借开放式api接口斩获补贴,三个月接入开发者超2万人(这招比砸广告划算多了)。

反常识的是,海外政策反而催生新机会。欧盟最新机器人伦理法案要求所有智能设备搭载"道德决策模块",国内某ai伦理团队趁机推出合规解决方案,股价20天暴涨180%(合规技术居然成了新赛道)。下次读到政策文件时,记得用ctrl+f搜索"接口标准""数据安全"这些隐藏金矿。

说个扎心事实:去年30家相关企业中有17家现金流为负,但融资额却创新高。某明星企业估值逻辑更魔幻——用开发者社区活跃度代替市盈率计算,这玩法能持续多久?(键盘敲烂也想不明白)各位老铁觉得这波行情是技术革命还是资本游戏?评论区唠五毛钱的~

留给投资者的思考题:当硬件标准化成为趋势,软件企业的技术护城河到底有多宽?看看手机行业安卓阵营的混战史,或许能找到参考答案。记住,能吃到这波红利的,永远是那些手握真实场景数据+持续迭代能力的真命天子(别被那些只会画大饼的ppt公司带沟里)。