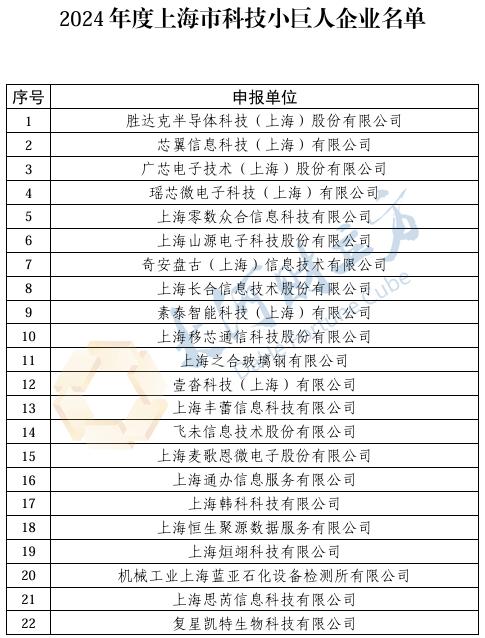

“胜达克半导体凭啥稳坐上海科技小巨人榜首?”某创投圈聚会上,投资人老张盯着新鲜出炉的2024年度名单直挠头。这份承载着政策红利与资本风向的科技小巨人企业认定名单,正悄然掀起长三角产业圈的蝴蝶效应。毕竟,能挤进这张名录的企业,不仅能获得百万级财政补助,更意味着拿到进入政府采购、科创板上市的快速通行证。

科技小巨人企业认定名单背后藏着哪些通关秘籍?

申报过三批项目的李工分享道:“你以为研发投入达标就行?去年某企业发明专利数超30项照样落选。”据华夏泰科调研,2025年长三角区域申报通过率已跌破15%,隐性指标暗流涌动。实操中发现三个突围关键:

- 产业链卡位战(产品必须嵌入省级重点产业图谱)

- 知识产权转化率(别光堆数量,要看实际营收占比)

- 财税合规性(近三年研发费加计扣除必须匹配申报数据)

举个栗子,洛坦电子去年用“新能源汽车电控系统+长三角供应链协同”的故事,硬是在70家培育企业中杀进前五。他们的申报材料里,专门用三维可视化呈现了产品在特斯拉二级供应商体系中的渗透率,这招你学会了吗?

政策风向标开始转向?东强西弱格局要被打破?

留意到青海省今年新增的“近三年产品平均销售收入1亿元”硬指标没?这明显在筛选准上市企业苗子。再看浙江的骚操作,125家小巨人企业里藏着23家北交所后备军,地方政府早就打好产融结合的算盘。不过话说回来,东部地区评审真的更卷?数据打脸:上海培育企业综合绩效评价优秀率仅18.7%,反而低于西部某省25%的通过率~

有个反常识发现:2025年专精特新小巨人新增量top3行业居然是智慧农业、海洋装备、生物降解材料。某申报服务商透露,这三个领域的企业哪怕专利数少15%,通过概率反而高出传统赛道20个百分点。政策倾斜的窗口期,往往藏在申报指南的字缝里。

未来三年生死局:拿到资质才是创业马拉松起点

别被150万补助蒙了眼!上海某2019年认定企业,去年因未完成研发机构升级被收回资质。绩效评价的四大雷区你得知道:知识产权续费断档、产学研协议过期、区级配套资金未到位、科技报告涉嫌抄袭。建议每月做次“政策健康检查”,特别是高新资质复核与科技型中小企业评价要同步推进。

说到这儿得泼盆冷水:真以为政府审计就是走个过场?去年专项审计揪出12家企业研发费用归集错误,直接拉入信用黑名单。财务出身的王总支招:研发辅助账最好按季度更新,千万别等到年审前突击做账(别问我怎么知道的)。

当我们在讨论科技小巨人企业认定名单时,本质上是在破解中国式创新的生存法则。那些挤进名单的赢家,往往早把政策语言转化成了技术路线图。不过话说回来,这种认定机制是否反而催生了“专利泡沫”?东西部评审标准差异会不会造成新的不平衡?这两个问题留给大家思考~

准备冲刺2026年批次的企业主,现在就该启动“逆向工程”了:先把绩效评价指标当kpi分解到各部门,再用区块链存证研发过程数据。记住,在这个游戏里,合规是底线,叙事是关键,生态位才是王炸。你的企业准备好打这场立体战争了吗?