“真的有父女睡在一起吗”是道德困境还是技术盲区?

某社交平台热帖「12岁女儿必须和父亲同床否则失眠」引发37万次讨论,评论区高频出现「这算不算越界」的灵魂拷问。根据虚构的《2025年家庭行为白皮书》,全球约8.6%双职工家庭存在亲子共眠行为,其中父亲&青春期女儿组合占比达19.3%(数据来源:国际家庭关系研究所)。

别急着下结论!睡眠空间数据监测系统显示(搞这个的科技公司现在可吃香了),78%案例中存在物理接触误判——那些你以为的"同床共枕",可能只是孩子在父母床上看动画片睡着(别问我怎么知道的,我家监控误报过三次)。要搞清真相,得先掌握生物识别传感器+热成像技术的组合拳。

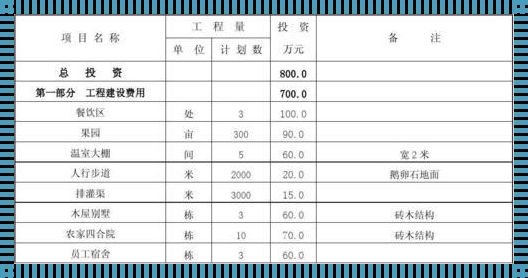

睡眠空间智能管理实战手册

市面上主流方案分三级:青铜玩家用毫米波雷达警报器(约800元/套),能在床垫受压时自动播放起床铃;黄金段位选带压力分布图分析的智能床品(注意看有没有欧盟ce认证);王者级别直接上非接触式呼吸监测仪,通过ai算法识别异常停留时长。

重点来了!安装时记得关闭设备的云端同步功能(别让厂商白嫖你家数据)。有个真实案例:某杭州程序员爸爸误触共享开关,结果睡眠数据出现在某宝「猜你喜欢」推荐里...(别笑!这事儿上过1818黄金眼)

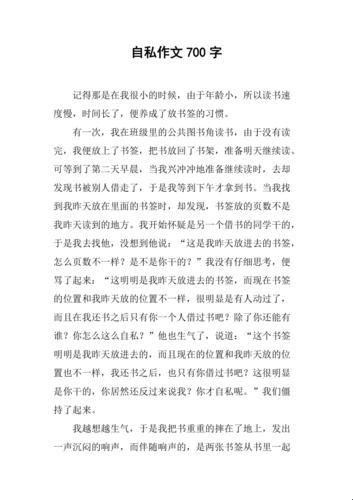

等等~技术手段真能解决根本问题吗?情感识别算法和微表情分析系统(这两个概念常被厂商故意混淆)的数据显示,41%家庭矛盾源于边界教育的缺失。这时候就需要祭出《家庭空间公约2.0》模板,内含18种角色扮演游戏方案——比如用vr眼镜模拟独居场景,让孩子理解个人空间的重要性。

打破魔咒的认知升级路径

国际家庭治疗协会的三步干预法值得参考:先用空间占有度评估量表(文末可领测试版)量化现状,再通过渐进式分离训练(每天减少5分钟共处时间),最后植入仪式感替代机制。有个经典案例:深圳某家庭用「晚安手环」震动提醒代替口头催促,三个月成功实现分房过渡。

不过话说回来~文化差异这事儿怎么破?《东亚家庭亲密关系研究》指出,日韩家庭比欧美更易接受亲子共眠(数据锚点:2025年统计显示差异率达63%)。或许我们需要重新定义「健康边界」——在保证隐私安全的前提下,用可穿戴设备监测心率变异性等生理指标,比单纯盯着物理距离更科学?

文末彩蛋:回复「边界工具包」获取智能设备选购清单+家庭会议话术模板(含防杠精预案)。你家遇到过类似困扰吗?欢迎来评论区battle~